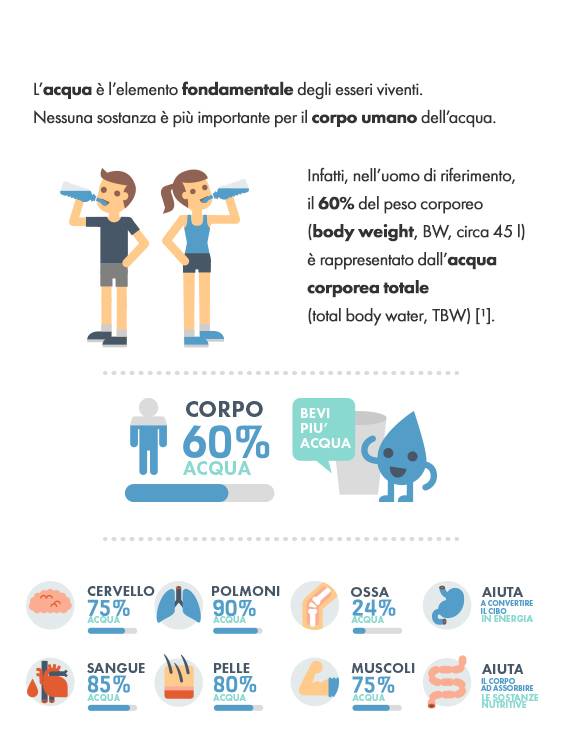

Negli esseri umani una corretta idratazione è necessaria per mantenere l’equilibrio tra l’apporto e la perdita di acqua.

La disidratazione

Il volume di acqua nel nostro corpo deve mantenersi pressoché costante per garantire un buono stato di salute. Una diminuzione di acqua corporea corrispondente al 2% del peso corporeo totale è già in grado di alterare la termoregolazione ed influire sul volume plasmatico, di indurre un forte stimolo della sete e una perdita di appetito; una deplezione del 5% provoca crampi, mal di testa, aumento della temperatura corporea, della frequenza respiratoria e del battito cardiaco. Perdite superiori al 7% possono indurre la perdita della coscienza, il coma e la morte.

I sensori della sete

Esistono tre tipi di sensori preposti al controllo delle perdite idriche, ognuno dei quali è in grado di stimolare l’organismo ad assumere acqua inducendo una particolare sensazione di sete: i sensori della mucosa oro-faringea, quelli delle grandi vene e i sensori intracellulari. I primi, attivati in caso di disidratazione delle mucose, inducono la secchezza delle fauci, una componente periferica della sete, detta anche falsa sete in quanto la sensazione scompare non appena si inumidisce il palato. I sensori delle grandi vene vengono attivati da una diminuzione della volemia (volume della massa sanguigna), a seguito della riduzione dei fluidi extracellulari inducono la sete ipovolemica. Perdite idriche più importanti stimolano invece i sensori intracellulari, osmorecettori in grado di percepire la disidratazione cellulare che si manifesta con la sete osmotica, la più grave perché la sua comparsa significa che uno stato di disidratazione avanzata è in corso.

Il meccanismo della sete

La sete è un meccanismo riflesso che segnala la necessità di ripristinare il bilancio idrico e salino, che si attiva però solo quando l’organismo già iniziato a disidratarsi; ecco perché si consiglia di bere regolarmente durante l’arco della giornata.

Una buona parte della necessaria razione quotidiana di acqua e apportata dagli alimenti, in particolare frutta e verdura, mentre la quota restante viene introdotta nell’organismo attraverso il consumo di bevande. Le bibite, i succhi di frutta e il latte sono costituiti per gran parte (circa il 90%) da acqua e da varie sostanze come zuccheri, grassi, aromi, coloranti, ecc; oltre al potere idratante quindi le bevande apportano anche nutrimento.

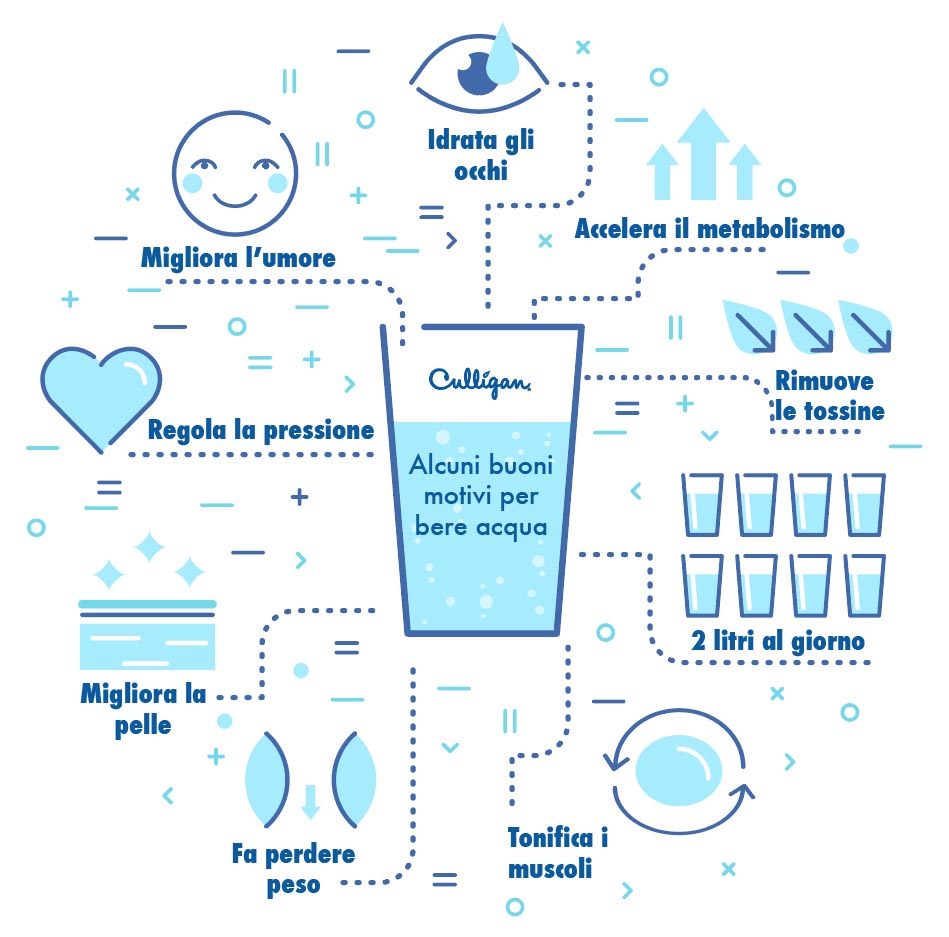

Perché è importante bere acqua?

Quanta acqua bere ogni giorno?

Per un adeguato bilancio idrico si considera ragionevole un’assunzione di acqua pari a 1ml per ogni Caloria consumata; quindi considerando che una persona con normale attività fisica brucia mediamente 2000-3000 Calorie al giorno, ne consegue che l’apporto quotidiano di acqua (tra quella bevuta e quella assunta con gli alimenti) si aggira mediamente intorno ai 2-3 litri. Quantità che cresce notevolmente con l’aumento dell’attività fisica. L’acqua è la migliore bevanda per il nostro organismo perché è quanto occorre e basta per garantire una corretta idratazione senza apporto di calorie.

L’acqua è ciò di cui il nostro organismo necessita per mantenere un buono stato di salute, elemento insostituibile nei processi vitali di idratazione e termoregolazione.

Bere tanto fa bene e se l’acqua è buona si beve più volentieri. Migliorare la qualità organolettica dell’acqua può essere, in molti casi, una buona opportunità per bere di più e meglio.

Scopri i sistemi per affinare l'acqua in ambito domestico >>

Continua a leggere